EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 6

|

• Título: Fortalecemos

nuestro sistema inmunológico en armonía con el ambiente • Fecha: Del 30 de

agosto al 17 de setiembre de 2021 • Periodo de

ejecución: Tres semanas (1/3) • Ciclo y grado: Ciclo

VI (1.° y 2.° de secundaria) • Áreas: Comunicación,

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, Matemática y

Ciencia y Tecnología |

ENFOQUES TRANSVERSALES | VALORES |

| Enfoque de derechos | |

Enfoque de igualdad de genero | |

Enfoque Orientación al bien común |

| PRODUCTO : Discurso u otro medio de difusión para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua, con el fin de construir a una mejor sociedad. | ||

Competencias | Criterios | Actividades |

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. | • Explica el funcionamiento del sistema inmunológico cutáneo relacionando conceptos, características, datos y evidencias con respaldo científico. • Explica cómo el saber científico y tecnológico contribuyen a cambiar las ideas de las personas respecto a fortalecer su sistema inmunológico. | Actividad 2: Explico cómo nos defiende el sistema inmunológico cutáneo y los tipos de inmunidad. Actividad 7: Explicamos cómo la ciencia y la tecnología contribuyen al cambio de ideas sobre los alimentos y el sistema inmunológico. |

| Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. | • Problematiza situaciones de indagación generando la pregunta indagatoria e hipótesis en torno al efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos. • Diseña estrategias para indagar sobre el efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos. • Registra y analiza los datos resultantes de su indagación sobre el efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos. • Genera conclusiones respecto al efecto del jugo de limón en la oxidación de los alimentos a la luz de su pregunta e hipótesis de indagación. | Actividad 6: Indagamos sobre la acción del jugo de limón. |

|

SITUACION SIGNIFICATIVA DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE En la búsqueda de fortalecer nuestro sistema inmunológico

ante las enfermedades, con frecuencia recibimos abundante y distinta

información de diversas fuentes y medios de comunicación, lo que puede

repercutir en nuestra salud personal, familiar y colectiva. Sin embargo, los estudiantes

del ciclo VI de la I.E. Santa María no están bien informados

sobre cómo funciona nuestro organismo para defenderse ante los virus y

microorganismos que puedan causar enfermedades. También, desconocemos el

valor nutricional de algunos alimentos de la región Arequipa que

fortalecen nuestro sistema inmunológico. Ante esta realidad, ¿cómo podríamos fortalecer nuestro

sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se

encuentran en nuestra

región? |

|

PROPÓSITO Elaborar recomendaciones para fortalecer nuestro sistema inmunológico, aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en nuestra región. PRODUCTO Recomendaciones en una cartilla u otro medio sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico aprovechando en forma sostenible los recursos que se encuentran en nuestra región. |

Qué es el sistema inmunológico y cómo nos protege del Covid-19

Tener una

alimentación balanceada, buena salud mental y dormir lo adecuado puede

fortalecer las defensas. El sistema inmune o inmunológico es una red de órganos, tejidos y

células interconectados que tienen la misión de protegernos ante agentes

extraños o noxas. De esta manera es posible montar una respuesta de defensa,

por ejemplo, frente a un agente infeccioso. Se concentra en la médula ósea y

timo donde nace, y también se encuentra en las amígdalas, adenoides, placas

de Peyer, hígado, bazo y ganglios, entre otros. “Lo que hace el sistema inmune es vigilar y detectar cualquier cosa

que pueda hacer daño al organismo, como virus, bacterias u otros agentes. Una

vez que lo reconoce, activa un mecanismo de respuesta para atacarlo”, explica

la Dra. Ana María Gallardo, inmunóloga de

Clínica Universidad de los Andes. El primer tipo de inmunidad que se desarrolla es la innata, que son

principalmente células (macrófagos, células dendríticas y neutrófilos)

presentes en áreas de contacto frecuente con agentes extraños (tracto respiratorio

y digestivo), y así actúan frente a estos. Es muy eficiente y, en ocasiones,

basta con esto solamente. Sin embargo, otras veces es necesaria la acción de

la inmunidad adaptativa, que es específica para determinado agente y es una

respuesta más poderosa y especializada que se va desarrollado con los años. “Se nace con un sistema inmune inmaduro, el que va madurando con los

años gracias al contacto con los agentes infecciosos, lo que hace que este

sistema cree un repertorio, lo que llamamos memoria inmunológica. Cuando

tenemos la primera infección, hacemos un cuadro clínico con síntomas, pero al

enfrentarnos por segunda vez a ese agente, y ya estando protegidos, no

desarrollamos la enfermedad o el cuadro clínico es mucho menor”, afirma la

Dra. Gallardo. Para estar sanos y que el sistema inmunológico actúe de manera

adecuada, es importante fortalecerlo de la siguiente manera: - Mantener una alimentación

balanceada, que incluya proteínas, verduras, frutas y carbohidratos. - Ingerir ciertos oligoelementos

que benefician las defensas como el selenio y zinc, además de las vitaminas.

No es necesario consumirlos como suplemento si se tiene una dieta

equilibrada. - Tener una buena calidad de sueño. - Tener una salud mental

sana. - Evitar el consumo de

alcohol y tabaco, ya que perjudican las defensas en la cavidad oral. Por otro lado, un sistema inmune puede ser deficiente en personas que,

por factores hereditarios, nacen con defectos inmunológicos y toda la vida

este funciona de manera inadecuada, por lo que son susceptibles a enfermarse.

También puede perjudicarlo una alimentación pobre, no dormir bien y el estrés

crónico. En cuanto a cómo saber si nuestro sistema inmune está sano, la Dra.

Gallardo asegura que es esperable tener un par de infecciones al año, pero

quienes se enferman muchas veces o muy gravemente, deberían hacerse una

evaluación con un especialista, porque puede tratarse de una

inmunodeficiencia congénita o de factores externos secundarios, como déficit

nutricional o estrés, entre otros. ¿Tener Covid-19 deja inmunidad? Esta es una pregunta que se han hecho los científicos de todo el

mundo, pero todavía no se tiene certeza de que así sea: “No se sabe todavía,

como el Sars-Cov-2 es un virus nuevo,

sabemos que sí se producen anticuerpos que ayudarían a la recuperación, pero

no está claro si protegen de una nueva infección ni por cuánto tiempo”,

explica la Dra. Ana María Gallardo. Agrega que los virus son particularmente complejos porque tienen

muchos mecanismos de evasión a la respuesta inmune. Históricamente, ha sido

difícil inhibirlos con medicamentos y, en relación a las vacunas, han sido

una ayuda valiosísima pero su desarrollo habitualmente es costoso y lento, ya

que no solo deben ser eficaces, también tienen que ser muy seguras para que

no enfermen a las personas. Debido al contexto que estamos viviendo, los procesos para llegar al

desarrollo y producción de una vacuna se están acelerando de manera

extraordinaria, hasta ahora con resultados muy esperanzadores. Pero hay que

ser prudentes, y esperar lo que ocurra en los próximos meses. . |

|

¿Qué es el sistema inmunitario? Su sistema inmunitario es una

compleja red de células, tejidos y órganos. Juntos ayudan a su cuerpo a

combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando los gérmenes como bacterias o virus invaden su cuerpo, atacan y se

multiplican. Esto se conoce como infección. La infección causa la enfermedad

que lo afecta. Su sistema inmunitario lo protege de la enfermedad combatiendo

los gérmenes. ¿Cuáles son las partes del sistema inmunitario? El sistema inmunitario tiene muchas

partes diferentes, incluyendo:

¿Cómo funciona el sistema inmunitario? Su sistema inmunitario defiende su cuerpo contra

sustancias que considera dañinas o extrañas. Estas sustancias se llaman

antígenos. Pueden ser gérmenes como bacterias y virus; o sustancias químicas

o toxinas. También pueden ser células dañadas por el cáncer o quemaduras solares. Cuando su sistema inmunitario

reconoce un antígeno, lo ataca. A esto se le llama respuesta inmune. Parte de

esta respuesta es producir anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que

actúan para atacar, debilitar y destruir antígenos. Su cuerpo también produce

otras células para combatir el antígeno. Luego, su sistema inmunitario

recuerda el antígeno. Si vuelve a reconocerlo, puede identificarlo y enviar

rápidamente los anticuerpos correctos. Gracias a esto, en la mayoría de los

casos usted no se enferma. A esta protección contra una determinada

enfermedad se conoce como inmunidad. ¿Qué problemas puede

tener el sistema inmunitario?

A veces, una persona puede tener una respuesta inmune

aunque no exista una amenaza real. Esto puede provocar problemas como alergias, asma y enfermedades autoinmunes. Si tiene una

enfermedad autoinmune, su sistema inmunitario ataca por error a las células

sanas de su cuerpo.

Otros

problemas del sistema inmunitario ocurren cuando no funciona bien. Estos

problemas incluyen enfermedades por inmunodeficiencia. Si tiene una

enfermedad de inmunodeficiencia, se enferma con más frecuencia. Sus

infecciones pueden durar más y pueden ser más graves y más difíciles de

tratar. A menudo son trastornos genéticos.

Existen otras enfermedades que pueden afectar su sistema inmunitario. Por ejemplo, el VIH es un virus que daña su sistema inmunitario al destruir sus glóbulos blancos. Si el VIH no se trata, puede causar sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Las personas con sida tienen gravemente dañado su sistema inmunitario y sufren muchas enfermedades serias. |

ACTIVIDAD 2

Explico cómo nos

defiende el sistema inmunológico cutáneo

|

La

piel, debido a su gran superficie y accesibilidad, es el órgano que se

encuentra más ampliamente en contacto con el medio exterior y actúa, por lo

tanto, como una barrera protectora contra los agentes patógenos. |

En las actividades

anteriores leímos sobre la necesidad de reforzar nuestro cuerpo y poder

disminuir la posibilidad de enfermarnos, ahora haremos uso de la información

científica para explicar cómo la piel al ser parte del sistema inmunológico

nos defiende de agentes extraños. Esto nos permitirá más adelante elaborar

recomendaciones para su cuidado.

Actualmente la

COVID-19 es una infección que afecta a muchas personas; se habla de la

colocación de balones de oxígeno y el uso de diversos medicamentos, pero

también sabemos que en nuestra comunidad y localidad existen además otras

posibles enfermedades e infecciones.

|

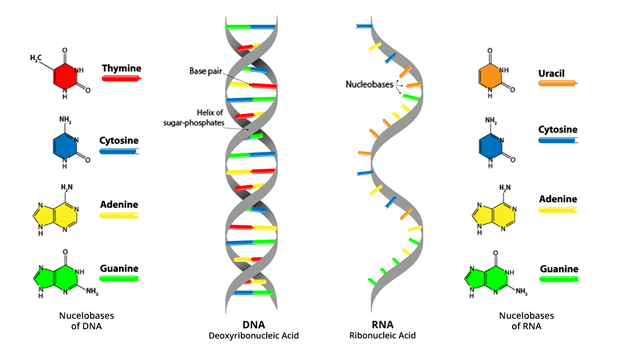

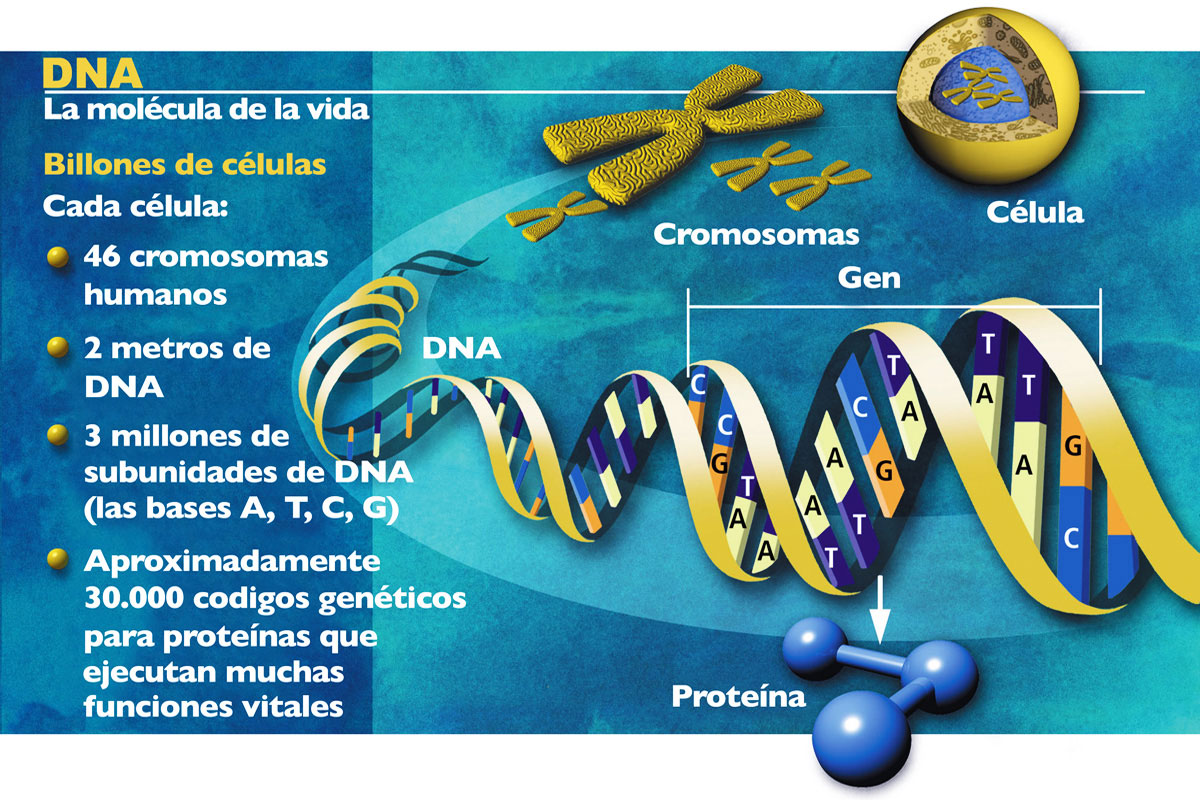

Actividad 2 | Recurso 1 | El sistema inmunológico ¿Qué es el sistema inmunológico y cómo funciona?1 El sistema

inmunológico, que está compuesto por células, proteínas, tejidos y órganos,

que colaboran entre sí para protegernos, nos defiende contra virus y

microorganismos todos los días. La mayoría de las veces el sistema

inmunológico realiza un gran trabajo, manteniéndonos sanos y previniendo

posibles infecciones. Pero a veces surgen problemas en este sistema que

provocan enfermedades e infecciones, es la defensa del cuerpo contra los

organismos infecciosos y otros agentes invasores. A través de una serie de

pasos conocidos como respuesta inmunitaria, el sistema inmunológico

ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan

enfermedades. El cuerpo humano está protegido del medio por una barrera

mecánica continua, formada por una membrana cutánea (la piel) y membranas

mucosas. La piel es el órgano más grande del cuerpo y la principal barrera

física entre el organismo y el medio exterior. Además, la piel tiene la

capacidad de generar y apoyar las reacciones inmunitarias locales debido a

que presenta linfocitos y macrófagos cutáneos. Las células del

sistema inmune que incluyen linfocitos, granulocitos y monocitos macrófagos

se forman en la médula ósea a partir de células pluripotentes, a través de un

proceso finamente regulado y en el que participan varias citoquinas. Los

linfocitos son las células que participan en la inmunidad adquirida o

específica. Las células T participan en la inmunidad celular y las células B

en la inmunidad humoral. Una tercera subpoblación de linfocitos, las células

NK, participan en la inmunidad celular de tipo innata. Las células del

Sistema Fagocítico Mononuclear (monocitos, macrófagos y células dendríticas)

tienen como función fagocitar, actividad más desarrollada en los macrófagos,

que son células tisulares derivadas de los monocitos circulantes. Los

granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) presentan

particularidades morfológicas y funcionales. La principal función de los

neutrófilos es su capacidad fagocítica. Todos ellos tienen los

procesos de activación, quimiotaxis, fagocitosis y bacteriolisis. Los órganos

linfoides se pueden clasificar en primarios (timo y médula ósea) y

secundarios (bazo, ganglios linfáticos y tejido linfoide asociado a mucosas).

En el timo maduran los LT y en la médula ósea los LB. En los órganos

linfoides secundarios, los linfocitos toman contacto con los antígenos y es

en ellos donde se genera la respuesta inmune específica (células efectoras y

de memoria). En estos órganos existen zonas ricas en células B, y otras en

que, principalmente, existen células T. La capacidad de los linfocitos de

recircular entre los órganos linfoides secundarios, vasos linfáticos,

conducto torácico y vasos sanguíneos le permiten tomar contacto con antígenos

en diferentes lugares del organismo.2 |

|

Inmunidad. Los seres humanos tenemos tres tipos de inmunidad: innata,

adaptativa y pasiva. Inmunidad innata. Todos venimos al mundo con una

inmunidad innata (o natural), una suerte de protección general que

compartimos todos los seres humanos. Muchos de los gérmenes que afectan a

otras especies no son nocivos para el ser humano. Por ejemplo, los virus que

provocan la leucemia en los gatos o el moquillo en los perros no nos afectan

a los humanos. La inmunidad innata funciona en ambos sentidos, ya que algunos

virus que enferman a los humanos, como el VIH/SIDA, no enferman ni a gatos ni

a perros. También incluye las barreras externas del cuerpo, como la piel y

las mucosas (que recubren el interior de la nariz, la garganta y el tubo

digestivo) y que son nuestra primera línea de defensa, evitando que las

enfermedades entren en el organismo. De romperse esta pared externa

protectora (como cuando nos hacemos un corte), la piel intenta cerrarse lo

más deprisa posible y células inmunitarias dérmicas especiales atacan a los

gérmenes invasores. Inmunidad adaptativa. Es

llamada también activa. Este tipo de inmunidad se desarrolla a lo largo de la

vida de una persona. En la inmunidad adaptativa participan los linfocitos y

este tipo de inmunidad se desarrolla conforme la persona va exponiéndose a las

enfermedades o se inmunizan contra ellas vacunándose, de allí la importancia

de la ciencia y la tecnología para la investigación, elaboración y evaluación

rigurosas de vacunas que puedan protegernos ante agentes infecciosos. Inmunidad pasiva. La

inmunidad pasiva es un tipo de protección “prestada”, o de origen externo, y

de breve duración. Por ejemplo, los anticuerpos que contiene la leche materna

proporcionan al lactante una inmunidad temporal a las enfermedades a que se

ha expuesto su madre. Esto ayuda a proteger a los lactantes contra posibles

infecciones durante los primeros años de la infancia.3 |

|

Actividad 2 | Recurso 2 | La piel como parte del sistema

inmunológico El cuerpo humano está

protegido del medio por una barrera física, mecánica continua, formada por

una membrana cutánea (la piel) y membranas mucosas. La piel es el órgano más

grande (su extensión depende del peso y la talla de cada persona), también es

complejo, porque nos recubre y protege del medio exterior (de las agresiones)

y esto lo hace vulnerable a crecimientos, erupciones, decoloración,

quemaduras, heridas, infecciones, etc. Además, la piel tiene la capacidad de

generar y apoyar las reacciones inmunitarias locales debido a que presenta

linfocitos y macrófagos cutáneos. La piel podemos dividirla en tres capas

desde el punto de vista histológico: la epidermis, la dermis y la hipodermis

o tejido celular subcutáneo. La piel es un órgano

dinámico formado por diferentes tipos de células que desempeñan, entre otras,

funciones de inmunidad innata y adaptativa, que se activan cuando existen

agresiones al tejido.2 La respuesta inmunitaria adaptativa la realiza

mediante las células dendríticas (Langerhans) y su función es atrapar a los

antígenos, los encierran, hacen fagocitosis y por medio de la linfa los

llevan hasta los ganglios linfáticos, donde presentan los antígenos ante los

linfocitos T quedando estos sensibilizados. Los linfocitos T sensibilizados

son capaces de ubicarse alrededor de los vasos sanguíneos de la piel, donde

habitarán como células de memoria que pueden reaccionar con el antígeno

cuando este vuelva a ingresar y entonces desencadena una respuesta

inflamatoria inmune celular. Al igual que la piel, los epitelios mucosos

representan barreras entre los ambientes interno y externo y, por lo tanto,

constituyen una importante primera línea de defensa. Los queratinocitos

actúan como iniciadores de la inflamación gracias a la liberación de

diferentes citocinas y de factores proinflamatorios.3 |

|

Los queratinocitos son las células que producen queratina y

además producen citocinas que son moléculas solubles con funciones de

regulación de las células epiteliales y células dérmicas. Los queratinocitos forman las 4 capas de la epidermis: capa

basal, estrato espinoso, estrato granuloso y capa córnea. |

|

Sistema inmune cutáneo Iván Jara Padilla

(Universidad de chile) En 1978 Streilein creo el concepto de SALT, que

significa tejido linfoide asociado a piel, concepto revolucionario en que se

demostraba, que la piel tenia tina capacidad inmunológica; En 1986 Bos habla

del termino de sistema inmune cutáneo (SIC), donde se desarrolla totalmente

el concepto que la piel también es un órgano inmunológico. El SIC tiene como funciones de efectuar una

respuesta inmune a nuevos antígenos y antígenos conocidos y puede a nivel

cutáneo tener funciones de inmunovigilancia. Los componentes del SIC son los

queratinocitos, células dendríticas como las células de Langerhans y los

dendrocitos dérmicos: los linfocitos T, las células endoteliales y otras

células residentes en la piel como las células cebadas, polimorfonucleares

(PMNs) fibroblastos, entre otras, Todas estas células tienen una proximidad

anatómica y sé interrelacionan, entre sí. por medio de: citoquinas. moléculas

de adhesión (MACs). moléculas de superficie celulares y mediadores Las más importantes son las citoquinas que son

mediadores proteicos. con secreción autolimitada por las células. son producidas

por casi todas las células que comprenden el SIC, tienen efectos múltiples

sobre una misma célula y pueden ejercer una función auto y paraecrina y en

menos ocasiones una función endocrina. Por ser el queratinocito la célula más importante

de la epidermis (80%). todo el desarrollo de esta exposición será alrededor

de esta célula; porque esta célula secreta gran cantidad de citoquinas como

IL-1, IL-3, IL-6, IL-10, IL-12, IL-8. También secreta Interferón alfa y beta,

factor de necrosis tumoral (FNT) alfa, como también múltiples factores

estimuladores de colonias y factores de crecimiento. El queratinocito es también activado por

múltiples citoquinas, provenientes de los PMNs, linfocitos B y T, citoquinas

provenientes de las células cebadas y células de Langerhans y por último el

queratinocito expresa en su superficie moléculas de adhesión y antígenos

mayores de histocompatibilidad MHCI y MHCII. |

PRESENTAR EL SIGUIENTE PRODUCTO O EVIDENCIA :

|

-Exploramos y

respondemos • ¿Recuerdas la última

vez que te enfermaste? • ¿Cómo y en qué

momento habrá reaccionado tu organismo? • ¿Qué explicaciones

tendría esta situación? ¿Qué fuentes nos ayudarían a explicar lo que sucedió

con nuestro cuerpo? -Leemos Ahora leemos

el texto: “El sistema inmunológico” que se encuentra en la sección “Recursos

para mi aprendizaje”. Tomamos nota o subrayamos las ideas importantes y

respondemos las siguientes preguntas: • ¿Qué ayuda a las

personas a recuperar su salud? • ¿Evalúa que acciones

pone en práctica tu familia y comunidad para hacer frente a las enfermedades

y qué más les faltaría por hacer? • ¿Cuál es la función

de los leucocitos en el sistema inmunológico? -Explicamos • Explica por qué

cuando a un niño se le da de lactar desarrolla inmunidad pasiva. • Pregunta a tus

padres qué vacunas has recibido hasta el momento. Explica cómo se ha generado

inmunidad en tu organismo. • Explica por qué

algunas personas se enferman más que otras. - A continuación,

revisa el texto: “La piel como parte del sistema inmunológico” disponible en

la sección “Recursos para mi aprendizaje”, en la que encontrarás cómo

funciona la piel en el sistema inmunológico. • ¿Has escuchado

hablar de algunas enfermedades en tu comunidad? ¿Cómo se curan las personas

de estas enfermedades? • ¿Cómo está

estructurada la piel para cumplir su función inmunológica o de defensa ante

agentes infecciosos? • ¿Cómo actúan las

células linfocitos en el sistema inmunológico cutáneo? • Explica con la ayuda

de un organizador visual cómo nos defiende el sistema inmunológico cutáneo. |